[摘要]《格萨尔》源远流长,表现了藏民族的民族精神,概括了藏民族在各个历史时期的社会现象。结合藏民族独特的文化以及历史背景,就像藏文典籍中的传记文学一样,史诗也应该有自己的“素材”。即,《格萨尔》史诗最早起缘于《玛桑仲》;继承了“喇”和“央”的观念等藏民族的原始崇拜;沿用了“茖萨尔军王”这一人名,而且在尚武重兵上完全相似;《格萨尔》史诗艺术地再现了吐蕃政权时期的历次战争。

[关键词]《格萨尔》;原始“素材”;《玛桑仲》;“喇”和“央”;格萨尔军王;吐蕃战争

“自天地形成,便有《仲》的流传”,这是德格和果洛等多康地区对《格萨尔》史诗(以下简称《格》史诗)独特的领悟;更有称“先祖格萨尔”的,这是藏族农牧区老艺人对格萨尔王的普遍尊称。在这里,虽然涉及到有关天地形成和类似祖先考证梳理等神话因素,但可以约略窥悟出《格》史诗文化在藏族社会发展史上源远流长。

藏族社会中没有过的,不可能在《格》史诗中有所反映;《格》史诗所反映的内容及其形式,也应在藏族社会中有所蕴藏;《格》史诗所沿用的“玛桑格萨尔”和“格萨尔军王”的称谓、远古的“喇”和“央”观念、吐蕃政权时期的历次战争,以及大司徒·绛曲坚赞(1302~1364年)时期的《朗氏家族史》和佑宁寺高僧大德松巴·益西班觉(1704~1788年)《自传》、《答第六世班禅班旦益西(1737~1780年)相关格萨尔问题》(简称《问答》中提及的岭·格萨尔王的生平事迹等,不能不说这种现象在藏族历史上确有存在,确实发生过。)

任何一个民族的文学艺术从根本上讲都是为了形象地表现本民族的民族精神。《格》史诗即包涵了藏地这个地方的文化属性,又包涵了藏地那个地方的文化属性;既反映了藏民族在这个历史时期的社会现象,又概括了藏民族在那个历史时期的社会现象。因此,《格》史诗是包括藏民族全部的“知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的能力和习惯的复合体。”[1]

习惯上,就像讲述历史实事一样,对《格》史诗是要求“说”它的,而不像民谣、歌乐一般来要求“唱”它,《格》史诗确实具有自己的曲调,以及艺人悠美的唱腔。所以《格》史诗似乎又是藏民族历史的传说在民间的一种变体流传。因此,对于《格》史诗的研究,除了把握史诗的整体结构外,还要结合藏民族独特的文化以及历史背景。

“任何一种文学样式的出现和发展,都不是陡起陡落的,在它正式诞生之前,可能有一段漫长的酝酿过程。”[2]就像藏文典籍中的“传记文学”一样,《格》史诗也应该有自己的“素材”。它的“素材”,可以从4个方面叙述:一是《玛桑仲》;二“喇”和“央”观念等藏民族的原始崇拜;三是“格萨尔军王”;四是吐蕃政权时期的历次战争。

一、《玛桑仲》

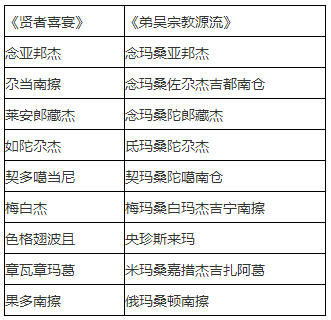

《贤者喜宴》对吐蕃史前社会“十大领主”中的玛桑九兄弟记载道:“第七玛桑领主九兄弟,命名蕃康亚周为领地,弓箭、铠甲、盾牌是武器”[3];在《弟吴宗教源流》中记载道:“第七玛桑领主九兄弟,命名蕃康央周为领地,弓箭、盾牌、武器始于此。”[4]尽管“蕃康亚周”和“蕃康央周”稍有差别,但是“蕃”之称谓已经形成,又值武器军械广为运用的冷兵器时代。据说,玛桑时期大致“与汉地的殷商王朝为同一个时代,即公元前一千七百年左右”[5]为宜。

所谓的“玛桑九兄弟”,对他们9个兄弟的名称记载也略有不同(如下图所示),但是冠以“杰”的名称比较多。格萨尔也有杰乔诺布扎堆、玛桑杰布沁波、玛桑杰布顿珠的尊称。“杰”在古藏文中有“圣人、王、勇者”等含义。[6]

《说不完的故事》中有一“玛桑亚如卡叉”,人身牛头,手持铁芯弓铁芯箭,虽然象怪异,却顽强拼斗如魔,居然凭借一粒杏核受其尿水潮湿长成果树而攀枝出入于魔洞。后女魔得降,遂化为天上的星星而去。再说“玛桑神”的形象,也是“一个身穿水晶白头盔、白铠甲的白人。该神的标志是一杆长矛和一把水晶箭,座骑是一匹杂色马。”[7]全然是一幅“冷兵器时代”的骑士模样。

拉脱脱日年赞以前“第二十七代吐蕃赞普(660年)期间,由《仲》、弟吴、苯辅政。”[8]其中的《仲》,《贤者喜宴》注解为“讲授一些《点尸成金仲》和《玛桑仲》、《雀比仲》等。”[9]现在虽然都已失传,但是依据上面的“玛桑亚如卡叉”和“玛桑神”的内容以及形象,可以推断出《玛桑仲》有可能跟《格萨尔》一样,其内容也是讲降伏妖魔和战争,以及神奇突兀的变幻等的。据说在《萨迦世谱——善言汇编》中曾经有过这么一段记载,但也已失传。

作为民间广泛流传、又转为正规的《说不完的故事》中,以“成就福运的尸体”为主线,描写了身披羽衣的青年男女珍惜生命、热爱生活,以及玛桑亚如卡叉等形象,是很能教育和娱乐人的。笔者怀疑已经失传的《点尸成金仲》、《玛桑仲》、《雀比仲》,是否被民间艺人巧妙地汇编到了21则故事集《说不完的故事》中呢?!

《格》史诗的中心在多康地区,是从多康地区向整个藏地呈辐射性发展的。同样,玛桑氏族的活动中心显然也在多康地区。正如《五部遗教》所载:“多麦阿穷南宗一石穴,玛桑大王岗哇居其间。”[10]阿穷南宗在今青海省黄南藏族自治州尖扎县境内,笔者于2002年前去调查时,发现阿穷南宗的顶峰同堂供有玛桑神和格萨尔王,二者除了手势相反外,身上铠甲、头盔、长矛等一模一样,就连脸型也是像从一个模子倒出来的一般。但就地搜集到祭祀文却是关云长的,虽然是用藏文手抄的长条本,但根据纸张和笔墨,很明显是近期补做的,真正的《玛桑祭祀文》何时失传,已经不得而知。

历史文献中同时谈到玛桑和格萨尔的,要属1434年达仓宗巴·班觉桑布所著有《汉藏史籍》,其中谈到玛桑的化身达那宗巴的历史时,不仅提到了“除异灭敌玛桑下令,威名大震传向十万”,还说其时“堪布索南洛追和小弟果波仁钦等出生了,其弟作为玛桑的化身是有缘故的。因在这个时候,大王杰哇桑布哇在牧区万户之地和日穷湖畔驻寨安营时,在某日晨时遗失了坐骑噶瓦多钦,于是除了向人、鬼和神嘱托外,并派人四处打听;其中使往东方的两人,在一片雪地上发现了马蹄印,且沿迹一路找下去;第三天,到了索合拉焦下方的一大营寨,发现坐骑在那里,向接客招待之人说明原委,并打听此乃谁家营寨时,对方答曰:‘是玛桑的营寨,格萨尔和古德等也在此’。随后引进帐房,丰盛招待。自称古德之人曰:‘我们于昨日抵达北部上部,本欲觐见大王杰哇桑布哇,但因未能传信过来,而这匹马却溜到这儿来了,所以以后跟你家大王可以多次会面了,今先奉上这匹马和这根雕翎箭云云’。于是,找马人牵马带箭一起返回且一一转交给了大王。以此为基,甥儿果波仁钦便由此诞生。”[11]其中,“是玛桑的营寨,格萨尔和古德等也在此”是个关键句子,原文中并无“神”的字眼,却被陈庆英先生翻译成:“是玛桑神的兵营,有格萨尔、古德等神在里面。”[12]笔者觉得应该教陈老以外,我们还是可以看出这里所谓的“玛桑”、“格萨尔”都跟“大营寨”、“雕翎箭”等军事内容有关。

在嘉戎地方有具《阿尼古德的故事》,传说是阿尼古德(晁同)把嘉戎出卖给了霍尔,而且在藏历11月13日为了庆祝岭国军队战胜霍尔,把揉好的面团炸在芝麻油里,说要“咬霍尔眼珠”;锅里下了一种特殊的长饭,说要“喝霍尔肠子”。所以,笔者推断《汉藏史籍》中的“古德”应该与嘉戎传说中的“古德”是同一个人的名称,即格萨尔的王叔——晁同。

《格》史诗本身普遍运用玛桑的称谓,除了前面的“杰”字名号,还有“玛桑格萨尔”、“玛桑官”、“玛桑格萨尔王”、“玛桑乔吉德米”和“央桑诺布扎堆”等都是格萨尔王冠以玛桑尊号的不同表述。《格》史诗中还有父系玛桑格佐和玛桑神之套索等内容。更为有趣的还是“玛桑式环卧大寝”,如“在岭地丰泽草滩的沟头,片石和雪山连接之外,把马群赶向右边的沟,牛群赶向左边的沟,羊群赶向沟中央,格萨尔杰贝顿珠自己将头钻进皮袄的右边袖筒,将两只脚套进左边的袖筒,以‘玛桑式环卧大寝’在岭地大厥麻滩酣睡起来”。[13]这种情景在《格萨尔·降魔》里出现了三次,格萨尔王将牛、马、羊君分开赶进左、右、中间的三座山谷后,自己把头和双脚分别置入所穿的皮袄两袖,以环卧方式酣睡,被称作“玛桑式环卧大寝”。在这里,格萨尔王岂是一国之君模样,纯粹就是一个边塞牧人形象。这可能与玛桑时代的生活方式有关。再说岭国所具有的某些民俗特征,如“赛马称王”也大致反映了玛桑时代氏族部落的生活图景。

《说不完的故事》中的玛桑亚如卡叉的名字跟动物、牲畜有关,亚如,即牦牛牛犊。《格》史诗中也是用大量的动物名称冠于人名之中,这是史诗的一大特点,例如,总管王阿克叉根,叉根,即老鹞;僧伦,僧,即狮子;达戎晁同,达,即老虎;僧达阿栋米依江格,阿栋,即熊,江格,即狼;还有鹞、雕、狼三员大将即指丹玛、嘎公岱、僧达,等等。

据传为松赞干布遗训的《柱间史》载道:“达瓦明诺、年巴那瓦桑、聂巴拉仁三类,这些玛桑族”[14]等。当然《格》史诗中也有类似的东西,比如珠牡的专臣“玛桑索玛班杂”,还有《降魔》中劫走梅萨的恰巴拉仁等。还有一个版本中出现过与“十大领主”中第三大领主“聂仁赤米”相似的“聂仁赤麦”。由此看来,《格》史诗中期版本《丹玛篇》、《擦瓦戎篇》、《赛马篇》、《燮扎篇》和《降魔篇》等部中,角如(少年格萨尔)尽显其神奇、突兀的变幻,实有可能是《格》史诗对《玛桑仲》的一种重新解构或者继续创作拓展之故。因为“史诗和原始神话一样,是一个历史范畴的文学现象”[15],就连角如这个名称,也跟《说不完的故事》中的玛桑亚如卡叉一样,是一种玛桑的称呼,或者名号。再说,一般都认为《格萨尔·降魔》的版本比较古老,是《格》史诗中较早的一部版本。就是说《格萨尔·降魔》不但具有简单的冒险意识,而且具有童话般的天真。比如:格萨尔王在自己的岭国,还俨然一副牧羊人的悠闲。黑魔突袭,夹着狂风卷走了爱妃,大王不发一兵一卒,却自己一个人单枪匹马去追赶,历经艰险到了魔国后,才发现魔王鲁赞的睡床大得惊人,自己只能占一小角,顿感不妙,遂令爱妃宰杀魔王的奶牛食之,方觉自己的身体一下子长大了,长得可以睡魔王的这张床,长得可以拿自己的身体与魔王抗衡;但是,魔王全身带着邪气,不能近身,又赶紧在床下挖一地洞藏起来,地洞的夹层铺上树枝,再隔上一碗水,撒上羽毛盖上土,晚上,魔王回来后,虽然闻到了岭国人的味道,却卜算出这个岭国人远在天涯海角,鸟飞树矮的地方,于是放心睡下,岂料马上招来杀身之祸!现在看来,这种叙述实在缺乏理性的判断,但却充满了原始的想象。无怪乎“史诗产生于人类的童年时代,它和古代的神话、传说有着天然的联系。人类早期丰富优美的神话,为史诗的孕育和发展提供了素材,使史诗的艺术表现带上浓厚的神话色彩,甚至有些早期的史诗,简直就可以看成是韵文形式的神话和传说。”[16]所以,笔者虽不反对松巴益西班觉在《自传》[17]和《问答》[18]中提及的岭·格萨尔王降魔一事具有的历史真实性,但根据玛桑亚如卡叉和玛桑神的资料,《玛桑仲》肯定也有类似的降魔情节,二者被格萨尔艺人糅合到同一个母题,并非不可能。

笔者认为,《格》史诗之所以能跟《玛桑仲》结缘,实在是“降魔”这一母题的缘起、传承,乃至演绎,以及角如“神变、魔幻”的情节共享。因为“产生史诗的那些未成熟的社会条件是永远不能复返了,然而人类童年时期的幼稚和天真却永远纯真地复活在史诗之中。”[19]

二、“喇”和“央”的观念等藏民族的原始崇拜

关于“喇”和“央”的观念,一般的解释是:魂、神魂,即星象家所说人体各部位的值日神,比如魂体,[20]相当于汉族民间所说的“命根子”。有些人认为:“命根子”多者,其人的社会地位就高,反之,则低贱。而在《格》史诗中通常是妖魔鬼怪才会多出一些“命根子”,那是因为它们不属于阳间,面对正常的人,它们的灵魂在人世间是比较虚弱的。藏族民间认为只有“命根子”弱的生命才需要把“命根子”寄存在别的生命或者物质上,以求更加坚强。所以通常是小孩和病人才会把“命根子”丢散,叫“喇羌”,需要进行“喇保”,相当于“丢魂”和“招魂”;比如有些地方害怕小孩夭折,会请法师把小孩的“喇”寄存到岩石或者松树上,以求其生命更加坚强,生命力更加旺盛。藏族历算和藏医认为,“喇”相当于每个人身体各部位的值日神,“喇”作周身运动,日日循环。所以在藏医“针灸”时非常慎重,除非是高级医师,否则有可能触及到“喇”部位,而导致更加严重的后果,轻则引发精神病变,重则危及生命。但是一般人的“喇”是正常的,并没有多少、贵贱之分。

还有一种情况是,具有帝王将相的“天子神女”及其群休,也能把“喇”寄存,以求更加强大。如《格》史诗中的格萨尔王和珠牡分别把“喇”寄存在阿尼玛沁雪山和黑颈鹤身上。格萨尔是“天子”,珠牡也是“神女”,是“璁叶庄严刹土①(注:璁叶庄刹土即度母驻锚的刹土。)的忿怒光明佛母②(注:忿怒光明佛母,颦眉度母,面露凶相的女神。)变作嘉洛家的女儿”。[21]再如岭国的长、中、幼三支氏族和达戎部落:“小支灵魂寄大鹏,中支灵魂寄苍龙,长支灵魂寄雄狮,达戎灵魂寄虎身,兄弟灵魂寄大象。”[22]它们都是成就格萨尔王伟大事业的岭国氏族、部落。

在一般人身上,我们把那些已经有“喇”依附的其他生命和物质称之为“寄喇体”。“寄喇体”包括:山、湖、树木、石头,鸟、野牦牛等,称之为:“喇日、喇措、喇星、喇多、喇夹、喇仲”。《格》史诗中,一个妖魔化的生命居然能有几个“寄喇体”,如不想方设法先除掉它们,则对拥有那些“寄喇体”的生命构不成丝毫威胁,如魔王鲁赞、霍尔白帐王、姜王萨当、门辛赤王等,无一不是如此。据传在苯教经典中有比较详尽的描述。

由此可见,藏族文化中除了神、鬼之外,一般的正常人并无多余的“喇”可以寄存。汉族民间也认为神、鬼除了“命根子”多一点,并无多余的灵魂。所以我们也可以把上面的那些“寄喇体”可以翻译成“寄命体”,比如:寄命山、寄命湖、寄命树、寄命石、寄命鸟、寄命野牦牛等,而不是什么“寄魂体”。

关于“央”的观念,在《格》史诗中除了“具央圈中有四宝(牦牛、绵羊、骒马、犏牛,皆为母牲),除非珠牡不能挤奶,除非岭人不能饮用”之说外,还有“愿把岩门打开!愿把牛央取到手!”[23]等。正如《丹玛青稞宗》中以七粒青稞把整个青稞之“央”带来福泽福泽岭国一样,任何事物都要猎取共“央”,否则单靠其事物外在的一些东西是不能一蹴而就的,只有获得其“英”,才算把整个事物包括内涵的东西全给包揽了。直至现在,还有人家请《格》史诗艺人来专门说唱《分大食财》之部,以求获得“恰央”。据传,“央”的观念也是承袭于苯教仪轨。

在《格》史诗中,除有“喇”和“央”观念的表现外,还有准创世歌描述和三界神“天”、“念”、“龙”的崇拜,以及战神,箭卜之信仰等。关于多康岭国的形成,则有歌诗唱道:“沃塘有个吃人虎,英雄用箭来射穿。虎头抛向上方时,格佐红山起虹光,虎皮在玛域地,就成第雅花虎滩,英雄放下弓箭时,黄河由此便汹涌”。这是一首准创世歌。还有“活过三代人的老人,见过三代神的圣人,世界形成的福址董族的伯父戎擦查根”[24]之说,以及到现在牧区吟唱的《唤犊儿》,也是起源于格萨尔取宝时珠牡吟唱的“祈祷吉祥曲”,就好像世间所有传统大多起源于《格》史诗。

关于三界神“天、念、龙”的崇拜,正如南卡罗布先生所言:“蕃之地域,起初由天、念、龙统治,后为玛桑统治”[25],《格萨尔·天界篇》中总管王也多次唱道:“父为念氏母为龙,格佐、玛旁映虹光,此乃玛桑族系之大王,镇除四方恶魔之征兆”。可见整个史诗对祭祀三界神“天、念、龙”以及战神威尔玛、格佐等场面格外关注,如格萨尔的3个同生兄妹战神,即:“普沃冬琼嗄波”,从母亲果姆头顶降生,长着鹏首人身,是格萨尔头盔上的保护神;“奴隶鲁珠奥琼”,从母亲果姆胸口降生,长着蛇首人身,为格萨尔的弟弟,依附于铠甲上的保护神;“尚坚塔赖奥嘎”,从母亲果姆的脐部降生,身穿鸟羽衣衫,是保护格萨尔坐骑的战神。[26]还有大鹏鸟、青玉龙、白狮子、红老虎、白唇野马、大青狼、白头雕、白胸熊、灰鹞子、长角鹿、白肩熊、黄金蛇为保护大王身体的13位战神。[27]虽然与《格》史诗唐卡版的13战神略有不同,但也说明了《格》史诗中“13战神”的说法由来已久,以至于在流传中发生变异。唐卡版的13战神是:青蛇、野骡、白兔、灰狼、雪狮、大鹏、黑雕、灰鹞、老鹰、红虎、黑熊、野马、金鱼,共有四只天上飞的、八种地上跑的和一条水里游的。说明在严酷的自然环境和原始的生产关系中,藏民族的先祖在远古时代对于神力的幻想和过分的期待。千百年来,这种观念已经深入于雪域大地,以致给史诗打上了最为古老和最本土化的原始崇拜之烙印。这种烙印可能就是从《玛桑仲》潜移默化而来。

另外,史诗也大量渲染赤兔马儿道人言,以及会飞的神箭饮甘酒,珠牡的“喇夏白鹤”传言儿等神话、魔幻之情节。

《格》史诗的箭卜之术也是一种特别古老的习俗,它需要将白鹫鸟的翅膀骨置于白绵羊的右前腿,挂上一面无垢洁净的水晶镜子,再把50种不同的珍宝铺在垫面上,置360种卦法,是吊500根排木,再结360个卜线,随后,可以展开32种神箭,依次由卜巫一边卜算一边讲解。比如,卦师多吉昂雅道:“今天,无论是占卜龙王的身体,还是占卜龙众的疾病,或者是占卜其他重要的事情,都得需要物具,比如修法的东西,供养的物品等。这些若不备办齐全,就谈不上揭示问题的要害。因此,要准备一条干净的卦单,13支金筈口的神箭,50种不同的珍宝,一副白鹫的翅膀骨,一条白绵羊右前腿,一面无垢的水晶宝镜。这些东西备办齐全以后,再来问我占卜什么!”[28]

属于藏民族原始崇拜的遗风,还有城堡命名之习俗。比如说“僧珠达孜”,正像聂赤赞普时代是早的城堡名叫“表瓦达孜”,“达孜”专指城堡和宫殿,跟苯教古语中的“卦卜孜、桌孜”、“绺孜(祭祀山神的插箭处,一般在山口、或者山顶)”等一样,符合古代象雄语的造词习惯。

晁同的发束也很奇特,头上乌黝黝的雍仲18大结和下巴上胡须3结,再配一面黄圆金镜。史诗介绍这是一种苯教巫士的装束打扮。《格》史诗中为了言不传外,“杀一头牦牛,共饮其心血为盟”。[29]东嘎·洛桑赤烈先生曾言:“按照《空行益西措杰传》记载,这种宗教每年秋天要举行‘鹿角祭’,将许多公鹿一起杀死,取血肉献祭。冬天要举行‘本教神祭’,将牦牛、绵羊、山羊等公畜各三千头杀死,将牦牛、绵羊、山羊等母畜各一千头活活肢解,以血肉献祭。”[30]所以,以上均可认作原始苯教文化对《格》史诗的普遍影响。

至于目前仍然存在有关《格》史诗的风物遗迹,比如“格萨尔大王的足迹、箭印、栓马桩”,以及“珠牡的帐房坡、奶渣滩”,“总管王的座骑白石磥”,等等,皆为大自然的风物造化和奇特风景罢了。但也说明《格》史诗的文化缘起比较古老,溶入了有关创世歌诗;流传时间很长,吸收了神话、传说等内容。再者,《格》史诗流传之广,在世界史诗范围内是空前的,就连现今的巴尔蒂斯坦(亦名“小西藏”,其人民与藏族同源同种,于14世纪时成为伊斯兰教地区)境内也有格萨尔的祭坛、战场,珠牡的草场等。正如谚语言:“每一位藏族人口中,都有一部《格萨尔》”,凡藏族人民生产、居住过的地方,都会留下格萨尔的种种遗迹传说。人们极乐意认英雄为同乡,这跟阿里地区普兰人等以洛桑王子的同乡而感到自豪一样。

三、格萨尔军王

关于“格萨尔军王”,《贤者喜宴》载:“诸多小邦热衷于战争,不分善恶难自由。四邻国王常欺凌,汉地王像蛇缠树,天竺王像狼扑羊,大食国王像猛鹞,追赶群鸟不停息,格萨尔王像利斧,急砍树木犹为猛。”[31]时约悉勃野聂赤赞普之前,公元前200年左右。

《莲花遗教》载:“萨霍尔王祖拉增有公主曼达罗娃,许多国家欲娶得她,格萨尔王送了好多铠甲,象雄王送了好多家畜”。《西藏王统记》和民间藏戏《松赞干布》中噶尔·东赞受松赞干布指派前往长安向唐太宗请婚,唐太宗出了八道难题来“八难婚使”,并以此作为迎娶文成公主的条件。即“丝线穿珠”、“日杀百羊”、“日饮百酒”、“辨马母子”、“辨鸡母子”、“辨木首尾”、“夜返宿地”、“辨认公主”。当时唐太宗想把公主嫁给信仰佛教的天竺国王,皇后想把公主嫁给比较富裕的大食国王,太子想把皇妹嫁给武艺高强的霍尔国王,公主自己却想嫁给英俊潇洒的“格萨尔军王”,虽然谁都没有直接想到要嫁给吐蕃赞普,但是八道难题只有噶尔·东赞一人得以全部破解,所以才引出一段文成公主远嫁吐蕃的千年佳话。跟上面的《莲花遗教》一样,《西藏王统记》和民间藏戏《松赞干布》里,好像“格萨尔军王”并非吐蕃辖内。但是,毛尔盖·桑木旦先生曾言:松赞干布迎娶文成公主时传说的“格萨尔军王”实与《格》史诗里的格萨尔王是同一人。这里的格萨尔军王,不但是一个热衷于兵武之道的形象,而且以后渐已归入吐蕃。正如《臣相遗教》所载:“格萨尔大王像利斧,又砍又跺虽威猛,但依变幻奇特术,已将格萨尔来训伏。幻术为炮威力大,军械为甲好护身,蕃兵势作一鼓气,格萨尔早已被征服。”[32]

再看“格萨尔军王”与《格萨尔·赛马称王》所表现的“称王”的原始背景。史书记载“北方格萨尔军王,立靶四方把箭射,同时中靶者为王,彼以强箭克伏敌对手。”[33]虽然《格》史诗中赛马时并无射箭细节,但是《格》史诗中表现的道德标准和民主原则也很朴素、原始。难怪丹珠昂奔先生一论及“英雄史诗”就感叹道:“从阶级社会出现后,王位(即权力)想靠赛马来取得实可谓开国际玩笑。”[34]再比如:岭国准备赛马时虽有“大仲裁”做了决定,却有3个人各存私心,另有打算。首先是嘉擦,他想不能让冬赞夺走第一名,所以不能不带上武器;其次是晁同,他担心角如回来,就想骗他不能参加赛马;另外还有古如,他听大仲裁说,每人都要穿上绸缎衣服,用珍宝做装饰,而自己却没有这些,心想还不如不参加。再者,岭国的赛马称王是不分贫富、贵贱的,只要是成年的男人,都可以参加比赛,拥有“称王”的“被选举权”,哪怕是珠牡的亲弟弟——珠杰。当然,岭国赛马并不只是为了称王、纳妃,赛马的“彩注”还包括嘉洛家财富的一半。因为岭国从“支杂色莫冈”北迁至“玛域”,嘉洛家分得“扎陵湖”和“额陵湖”中间的“扎西擦地贡玛”,虽是一块“牝牦牛如野驴走,骒马带着双驹跑,白绵羊圈更繁殖”的福地,同时也是一块需要面对“占领玛域三分之二的霍尔强盗”的腹地,所以嘉洛家下“大彩注”与岭国急需王者统一号令一样,是有客观原因的。

《格》史诗最早提及“格萨尔军王”时角如还未出生,谈不上这个“格萨尔军王”是不是岭·格萨尔王本人,比如果萨对胎儿唱道:“在南赡部洲这地方,东方汉地好像拭明镜,南方天竺好像摆卦单,北方格萨尔像陈供品,西方大食犹如堆经卷。”[35]这个“格萨尔军王”倒是跟藏文史籍中常见的罗列吐蕃四周四国的固定提法一样。但后来,岭·格萨尔王也自称为“格萨尔军王”,如歌所唱:“若不知道我是谁,玛康花花岭域地,屈潘那波之子孙,格萨尔军王便是我”[36];以及“今天吉祥的日子里,老臣更藏扎巴我,还有上下拉达克众官员,雪域王妃及随从,都听格萨尔军王令,都要格萨尔军王护”[37],等等。虽然在《藏巴王法律条例》中也记载世界上大凡有6种国王:天竺法王、汉地历算王、格萨尔军王、班达霍尔王、大食财王和吐蕃突发之王。章嘉国师更是谈到了格萨尔军王与蒙古族的微妙关系,说格萨尔军王系厄鲁特六部之王系,其中如龙王顶髻宝珠一样地位显赫的乃是旦增曲吉杰布(固始汗1582~1654年)。但此说被不少藏族学者所否认,他们说:“仅仅是把格萨尔军王在军事方面的才能与蒙古厄鲁特六部打了个比方而已,实际上并没有说成岭·格萨尔王乃藏族,而格萨尔军王乃蒙古族之类的东西。”[38]这种“取义善说”的意思是,藏族人给厄鲁特六部等蒙古族先人起了一个“格萨尔军王”的藏族名号。

不管怎么说,“格萨尔”这一名词非藏语莫属,如若是个外来词,从语言学的角度来看,则不可能把两个音节拆开,中间加上藏语的否定虚词,如中的否定虚词。依据史诗本身对“格萨尔”这一名词的用法来看,如“本来名叫辛赤王,南卡扎堆是‘格名’”[39]和“血洗花花岭之营,杀个遍尸四方地,看看谁是格萨尔,比比谁是好英雄。”[40]就像已故的毛尔盖·桑木旦先生所说,“格萨尔”乃古代苯波语,即少年英雄,是说得通的。但就词源来讲,笔者通过对《格》史诗各种版本和有关《格》史诗书籍中带有“格”名字的作了比较后认为,格萨尔王的“格萨尔”与花蕊并无直接联系,“格萨尔”的“格”来源于岭国的山神“念格佐”,最早发端于古拉格科。卡尔梅·桑木旦先生认为:“象雄人敬奉的主神是古拉格科,其住所就在冈底斯山上”[41];《果洛宗谱》记载:“嘉擦本名‘格考塔尔’(通过古拉格科神解脱之意)”,格萨尔本名“格考加卜(得到古拉格科神护佑之意)”,[42]就是一个旁证。“萨尔”相当于“颇萨尔”(年轻人)的“萨尔”,可以当少年英雄出人头地讲。藏历新年当“洛萨尔”讲,其中的“萨尔”也有新的意思。所以,“格萨尔”的意思也就是“受到山神‘念格佐’护佑的少年(新)英雄”,更何况《格》史诗还把格萨尔下凡与“天、念、龙”联系起来,说格萨尔是“天子”,下凡必须有和“念、龙”相关的父母,所以又有人认为:格萨尔的母亲果萨拉姆是顶宝龙王之女“雅嘎孜丹”的化身(格萨尔的父亲是玛桑格卓山神的化身),这也是理解上的错误。僧伦供奉的“念格佐”可以当父系山神,但母亲必须是龙女,所以就引出莲花生大师为龙众治病、讨得龙女的故事。该龙女就是格萨尔的亲生母亲——果萨拉姆。她和角如被流放到玛域以挖蕨麻为生,就因为果萨拉姆根本就是龙女,而龙族是不食荤的。比如《诞生篇》里晁同想到:“父系出自玛桑念,格卓山神养育成。现在,果姆又生下了角如,他是僧伦的儿子,顶宝龙王的外孙,又有郭姜嘎姆做他的嫂嫂。而且,他的父系亲属是念神,母系亲属是喇嘛莲花生,母亲自己还可以呼神唤龙”[43];更何况“母亲果姆本是龙族,不吃血肉食物。”[44]也就是说,格萨尔在人间只有一个母亲,但父亲却有两个,即,果萨拉姆不是“雅嘎孜丹”的化身,而是“雅嘎孜丹”本人;僧伦并非“念格佐”的化身,“念格佐”也在梦境中与果萨拉姆交欢。

不仅仅是格萨尔,《格萨尔》中的“阿克尕乃贡巴”,即总管王,“僧伦尕玛热杰”,即僧伦,“都 伦尕达香恩”,即香恩,都带有与“格”音接近的名字“尕”;还有格萨尔成长的地方“玛麦玉隆尕达尔松多”的“尕达尔”地方,我认为都与山神“古拉格佐”有关。而“古拉格佐”,虽然法国的石泰安先生曾经说过:“格卓山如同丹玛地区一样,由于一些独立的史料而使之能够在同一地区得以确立和定位。在一部《煨桑祭文》的著作(第21页)中,格卓山(带有与史诗中相同的形容词“旺许”)被称为扎(曲)河山脉的地方神(土地神鲁年)。”[45]但是“古拉”山神在藏地“无所不在”,比如:格拉丹东雪山,位于那曲安多县玛飞吉日乡,为长江源头;四姑娘山,川方言音译,实为古拉山,位于阿坝藏族羌族自治州小金县东部的日隆乡境内;古拉魂松,即古拉三兄弟,位于甘肃省玛曲县境内;“古拉格科”,古代象雄人敬奉的主神,其住所就在冈底斯山上。所有的“古拉”山神中,也应该是这个“古拉格科”最为古老。另外,青海果洛州玛沁县居果乡的“阿尼格托”山神,有很多“格萨尔”传说,也可能与“古拉格佐”有关。

《格》史诗主人公不仅沿用了“格萨尔军王”这一人名,而且和历史上的“格萨尔军王”在尚武重兵这一点上也是完全相似的,所以不能说《格》史诗与“格萨尔军王”之间没有丝毫的联系。比如出自9世纪的一卷敦煌文献中,出现了“一个名为佳的国王,住在雪山之中……降服了五个格萨尔(王)。”[46]如果当时的吐蕃民间若有几首,甚至很短的几首关于格萨尔军王的赞颂诗,即使是六言体道歌,也是很有可能为以后《格》史诗形成体系而产生重大的影响。因为民间传说总是出有因。藏民族的叙事长诗所吟唱的也往往果有其人其事,如《伊达格让》、《南杰才老之言》、《达尼上部》、《拉萨街》等。在文字难以普及的民间,历史就这样口口相传,更何况涉及到世界上有6种国王等内容的“格萨尔军王”,都以韵文形式出现,不能不怀疑是一些经过文人加工的古代民谣。在这里,我们更是怀疑“格萨尔大王像利斧,急砍树木犹为猛”一类的诗歌是否为古代民谣的一种变文,比如:来自于“大王兮格萨尔,利斧兮砍树猛”之类的吐蕃民谣。

尤其是在吐蕃悉勃野赞普时代,大量涌现“七勇士”、“男子九技”等带有尚武色彩的名词。在赤德松赞在位(798~815年)时,每逢出征便有前骑力士100人、左将带杵咒师100人、右将虎装英雄100人、随后持盾带枪100人等与《格》史诗中格萨尔出征的情况基本相似。那时候普遍尊重英雄武士,视战死为荣,一户人家若有战死者数名,便在其家门口悬挂甲衣,以示荣耀。征兵时先发金箭令,遇敌人相互烽烟告示,军纪严明,铠甲牢固。兵士无饷粮,以战时所劫筹备军资。勇士平日着虎皮,死后在其坟上画白虎图以示身份。尤其在赤松德赞在位(755~797年)时,属下若有文武双全的有功之臣,便赐“包甲”(虎皮鞭,挂在其房门前,以示身份,任何人不得擅自闯入。现在罗布林卡新宫存有样品)犒赏。所以在那个时候,吐蕃疆域达到了空前的拓展,即东至陇山,南抵南诏,西接大食,北抵西域四镇。因此,当时的赞普赤松德赞被后人尊称为“世界之王”,这与史诗中的格萨尔王极为相似。

藏民族尚武传统的余风,隐约透露在对“格萨尔军王”赫赫战功的传扬,对“格萨尔军王”这个民族英雄的赞赏钦羡!但是,处在世界屋脊的藏族民间,也有戏说古代英雄的激情和爱好,时而冗长,时而神秘,就好像赞普时代噶尔·东赞的野史,以及近代史上鲁本·米郭的不羁等都是大众文学的一大特点。

四、吐蕃政权时期的历次战争

关于吐蕃政权的历次战争,正如东嘎·洛桑赤烈先生曾言,老艺人扎巴在临终前所唱的《巴阁逻王仲》是他在一生中仅仅说唱了一次的《格萨尔》,而且是跟藏族历史上的赞普时代,即8世纪中叶由吐蕃赞普和巴阁逻王之间发生战争的历史有关,在他之前绝无其他艺人说唱过。正因如此,在《突厥兵器宗》中突厥跟岭国发生战争时,也正好是吐蕃赞普赤热巴巾在位(815~836年)时期,他向格萨尔传箭书令,要求岭国阻击突厥入侵,因而发生战争。东嘎·洛桑赤烈先生所说的巴阁逻王,应该是南诏王阁罗凤父子中的一位,将在下面的《姜岭大战》中分析。正因如此,在《阿扎玛瑙宗》中,便有吐蕃与岭国交战之描述:“或者天竺兵要来,或者吐蕃兵将至,要么汉地兵要来,要么岭国兵将至。”[47]当时丹玛所唱的歌也道出了吐蕃与他们之间的关系,如:“仰仗悉勃野吐蕃,如果能遵守盟约,就看在吐蕃的情面,将赫免你弱小性命”[48];“悉勃野吐蕃赞普,是12万户之主,立盟约誓辞虽重要,但今有隐情实难求”[49],等等。

所以“英雄史诗常以一定的历史事件作基础,因此,它有比较实在的历史性。古希腊《伊利亚特》中所描写的希腊人与特洛亚人之间的战争,实际上是发生过的;《格萨尔》所描写的频繁的战事,也基本上概括了7~9世纪青藏高原上各部落由分散到统一的过程”。[50]除此外另有一个原因,那就是多康地方乃吐蕃赞普时代的一个大战场,许多同外族的大战争似乎均在这儿开战,又均在这儿收场。所以,《格》史诗的战争题材也多出自这里。

《格》史诗以《姜岭大战》为主,以及18大宗的战争内容大多在古代文献中均有“依据”可寻。

比如《姜岭大战》,《格萨尔》学界有两种不太一致的观点:第一种观点认为“史诗描写的事件发生于藏传佛教后弘期,最早也是1110年以后。根据萨旦王被称为‘木氏萨旦’这一线索,恐怕应当是木氏土司掌权的兴盛时期,即在1442~1660年之间。估计成书不会早于15世纪。”[51]而且“史诗《姜岭之战》所描述的是代表藏族的‘芒康岭’与代表纳西族的‘萨当姜’之间的战争故事。书中所指的‘姜’,即是宋元以后藏语专指的纳西族。”[52]第二种观点则认为“吐蕃势力扩张至今川滇地区后,磨些部落在西南各部落中与之先有接触,地域相连,但无力与之大规模持续战争。《格萨尔王传·保卫盐海》反映的是吐蕃与南诏的战争,与岭国大战争夺盐海的姜国是南诏而不是磨些部落。”[53]这儿的磨些部落指的就是纳西族,其实纳西族在古代就是南诏的一支部落。所以,以上两种观点除了时间差,再就是整体与局部的关系问题,磨些部落代表不了整个南诏,南诏也不一定代表得了磨些部落。

《格》史诗中的盐湖,现在也有两处“遗迹”:一个是盐池,在四川省盐源县境内,尽管湖水不大,但能满足整个滇西北人的吃盐问题。对于这段历史,《蛮书》也有记载,在其第七卷“云南管内物产第七”中载:“昆明城有盐池,比陷吐蕃。蕃中不解煮法,以盐池水沃柴,以火焚柴成摊,即于炭上掠取盐也(贞元十年春,南诏收昆明城。今盐池属南诏,蛮官煮之,如汉法也)”。《元史·地理志》“相兴府”条云:“唐立昆明县,天宝末,没于吐蕃。”天宝共15年,末年丙申,即756年,正是吐蕃赞普赤松德赞时期。这里的昆明并非现在的云南省城,而是“昆明(今盐源)。”[54]

另一个是“盐井”,在西藏自治区芒康县境内。当地人还把《姜岭大战》的主人公姜王子玉拉托居称作纳西人尤拉妥居,说“在‘木天王’(藏语被称为斯纳劳登)之前,首先来了一个叫尤拉妥居的纳西人到松顶。这人是依古纳堆(丽江)的纳西人。他还去过盐井一带。当时,藏族的格萨尔王来到西康巴塘冷卡徐(离巴塘县城两天山路)后,特地派遣两个部下到盐井捉拿尤拉妥居。”[55]这里的“木天王,正是17世纪中叶在云南丽江刻印理塘《甘珠尔》的丽江木氏土司。”[56]

笔者近期通过《格萨尔·姜岭大战》中的地名考据[57],认为《格》史诗中的地名、人名都参照了纳西族居住地——丽江,而故事情节则反映了吐蕃赞普时代的战争。在赤都松赞(673~704年)时期,“赞普又推行政令及于南诏,使白蛮来贡赋税,收乌蛮归于治下”[58]和“及至兔年(703年)夏,赞普驻于‘林’之倭儿甲……冬,赞普赴南诏,攻克之。是为一年”,[59]或在赤德祖赞在位(704~754年)时,“南方之东(下)部,南诏地面,有谓白蛮子者,乃一不小之酋长部落,赞普以谋略封诏赐之,南诏王名阁罗凤(712~779年)者遂归降,前来致礼,赞普乃封之日‘钟’(弟),民庶皆为附庸,(吐蕃)地域,增长一倍。”[60]到了赤松德赞(742~804年)时,“其后,白蛮南诏之部归于诏下,忽心生叛逆,时,召有庐·菇木夏拜为将军,于山巅布阵进击之时,杀南诏多人,擒获悉编掣逋等大小官员,及民庶以上三百一十二人,南诏之王阁罗(风)亦前来致礼,列为直属藩部民户,征贡赋,并委以往昔旧时之职司。”[61]依据《格》史诗来看,岭·格萨尔王也是为了征服姜域,夺取盐海,首先用计收服了姜王子玉拉托居。与上面所提的吐蕃赞普向南诏王皮逻阁之子阁罗风(712~779年)授赐“赞普钟”相似。所谓的南诏正是史诗中的“姜”。到了现在,历史上的“姜”部落已经分散成诸如彝族、白族、纳西族等若干个民族。

综上所述,所谓的《姜岭大战》实际就是吐蕃政权时期历次战争中的一例。也就是上面的东嘎·洛桑赤烈先生提及的吐蕃赞普与巴阁逻王之间的战争。特别是与纳西族为邻的普米人称《格》史诗为《老藏王传奇》,顾名思义,老藏王,就是吐蕃赞普。关于《门岭大战》,门,即门巴族,我国少数民族之一,聚居在今西藏自治区错那县门隅及其邻近地区,生产以农业为主,附带进行狩猎和简单手工业;虽有门巴语,但藏语甚为流行,信奉藏传佛教。“古代的门域,是以现在的门隅地方为基础,还包括洛域、察域、不丹、锡金。”[62]笔者近期通过《格萨尔·门岭大战》中的地名考据,[63]认为其反映了吐蕃赞普时代收编门域的历史。在朗日松赞时期,赞普依靠娘·曾古、韦·义策、韦·梅囊,韦·布策、农准保、蔡邦·纳森、琼保·邦色苏孜、森哥米钦等大臣初步统一“大蕃”时,琼保·邦色苏孜所唱的歌词“孟哥之地有一虎,杀虎者,我苏孜也;我把整只老虎献与上方,肠肠肚肚分赏予洛埃。”[64]是委婉地道出收编门隅的功劳系当时的大臣琼保‘邦色苏孜。依据史诗内容来看,《格》史诗的降伏四魔中,《姜岭大战》之后为《门岭大战》。如果《姜岭大战》反映的是吐蕃战争,那么《门岭大战》就更加不会是“十一世纪的岭·格萨尔(1038~1119年)时期”[65]的战争内容。尤其是门域的地理位置处在西藏南部,不可能由多康地区发兵而不经过工布等地直接攻打它。这样的事情,在藏族历史文献中是没有的,也不可能会有。

倒是近代史上,于“1914年2月,当麦克马洪派人把英方一手制造的标有所谓‘麦克马洪线’的地图送交夏扎时,夏扎开始表示反对。他当即指出是项地图将咱日莎玛(新咱日山,即地图上的杂热拉),咱日错噶尔(咱日白湖)(以上两地都是距马及顿不远的珞瑜境内朝圣地)等以及错那(宗)方面之达旺(指门域)相当广阔的属于西藏的地方划进去了。”[66]也就是说,新扎日山、扎日白湖、门域的达旺等,曾经成为我国与英印所谓的“麦克马洪线”的争论焦点。

关于《大食财宗》,在敦煌文献中多次出现“大食使者向吐蕃赞普磕头。”[67]在古代藏族历史上,大食因财力雄厚,曾多次兵犯吐蕃。按照史诗的内容来看,是因晁同鬼迷心窍,偷盗了大食王的座骑“多哇鹏翅”马而引发战争,后以大食兵败、财运归岭而结束。《大食财宗》,是四川省八邦寺木刻本。它还有一部后续篇,叫《分大食财》,也是木刻本,是西藏江达县波鲁寺木刻本,成书于佐哲·白玛仁增(1625~1697年)时代。《大食财宗》和《分大食财》都为木刻本,这在《格》史诗中非常罕见,占据了目前已经掌握的“九大木刻本”的两本,足以说明“大食”题材的重要性。《分大食财》反映了广大劳苦人民的心愿。现在包括拉萨周围的藏族民间仍有人聘请僧人、咒士说唱该篇,用来招福祈运。

系的游牧民居住。因此,这一整个地区看来是“苯”最早的发源中心之一,也就是说,是西藏诸部与印度一伊朗种族文化圈相接触的地带。[68]卡尔梅·桑木旦先生则进一步认为:“在10世纪初期,当佛教在西藏地区再次占上风时,又一次兴起了把印度的新佛教教义传人和进行翻译的活动。这种做法可能刺激苯教徒审视他们自己的地位,并开始考虑,他们的宗教不能起源于一个普通的地方。于是,他们就把7世纪以来藏人一直高度赞赏的、具有古代文明的大食(波斯)看成包括辛绕米沃降生地沃摩隆仁在内的那个国家。”[69]但是,国内年轻的学者佐沁·然江考证道:“青海省玉树州杂多县境内的通天河和扎曲河上游,以及北方斋、盖、妥三地中心皆为《格萨尔·大食诺宗》中的大食,还包括西藏聂荣县东面、青海玉树州治多县西北部、杂多县北方大部分地区,大食国王的首府在杂多县斋、盖、妥三地。大食的地方神斋来索嘎在杂多县境内,该山谷称“斋垄。”[70]卡尔梅·桑木旦先生曾经把解释成:“魏摩隆仁是现实世界的一部分,还是像极乐世界那样是一块虚构的圣地呢?根据苯教的传说,这两个问题的答案是确定无疑的。因为它位于西部的大食,因此它构成了现实世界的一部分。然而,它是不会自行消亡的。当这个世界最后毁于大火之时,它升到了天上,与天国里的另一个苯教圣地合二为一,被称为什巴叶桑[71]。而佐沁·然江却考证道:“沃摩隆仁在(青海省玉树州杂多县境内的)妥加雄地方,阿苯喇嘛的密谷在妥加毒垄谷,妥加贡巴那祖是阿苯喇嘛的驻锡地。”[72]这到底是什么原因呢?是不是古代的大食也像好多游牧民族一样,部落迁徙时把地名、山神名一并带走,一块儿搬到新的驻地?是不是古代的大食也有部落东迁至藏北多康地区,还是古代的大食与吐蕃交往(包括战争)后滞留或者带来的大食人(包括战俘)后裔呢?就好像古罗马一支军团神秘失踪2000年后,在今天的甘肃永昌居然有村落宣称他们就是那支古罗马军团的后裔一样。

关于《索波马宗》,索波,一般认为索波即蒙古,蒙古族人。辽史、金史作“阻卜”、“粟特”。古藏史中泛指吐蕃西方诸国。如大食粟特,指今伊朗;粟特杜茹迦,指今土耳其。而《索波马宗》中的索波,其方位在大食与霍尔之间。大概内容是这样的:索波赤尊王与汉妃李格坚的公主李格沁,曾经与大食王子察郭达瓦定过亲。岭国利用大食的降臣协嘎尔丹巴带路,让他谎称大食需要索波的救兵;岭国兵马又自称吐蕃属国的猎人前来追杀野牦牛。在岭、索边境上,岭国兵马伏击了索波前去救援大食的人马,王侄扎拉杀死索波“火枪”大将达纳东都,接着便长驱直入北方沙漠,直抵索波都城“歇玛安宗”,索波赤尊王想搬汉地救兵,派去的使者却被格萨尔王用神力埋葬在沙漠里。岭军包围了“歇玛安宗”,赤尊王和王姑角毛那嘎、达纳喇嘛被结果了性命。索波王子嘎玛赤列出城投降,格萨尔王接受道:“透莱甲瓦”等宝马要尽数奉献给岭国之外,王子皈依佛门后可以执政索波。但恐汉妃李格坚日后有变,格萨尔王敦促战神击雷摧城,连同汉妃一块儿给炸了。随后,岭军凯旋。我们可以看到,《格》史诗中的“索波”,不但与大食、霍尔为邻,而且与汉、岭为界,约为今天的新疆左右。这个地方,也是多康地区历史上跟“索波”交兵最多的地方。

关于《象雄珍珠宗》,象雄,吐蕃一小邦或两唐书所载之羊同,宾服吐蕃,与赞普通婚,后为吐蕃所灭。相传为苯教之发源地。《青史》认为,象雄故地即古格小邦所在,今在阿里地区札达县。松赞干布(?~650年)时期,“父王所属民庶心怀怨望,母后所属民庶公开叛离,外戚如象雄(羊同)、犏牛苏毗、聂尼达布工布、娘布等均公开叛变。父王囊日论赞被进毒遇弑而薨逝。王子松赞幼年亲政,对进毒为首者诸人等断然尽行斩灭,令其绝嗣,其后,叛离之民庶复归辖治之下。”[73]以及“此王之时,与象雄王子方面联姻结好,一方面又公开交兵征战,赞蒙赛玛噶往象雄作李迷夏之王妃。”[74]由赛玛噶作内因,以大粒古旧松耳石30颗为信,吐蕃兵伐羊同之战似有较大联系。敦煌文献称这为“此王之时,发兵攻象雄之王,统其国政,象雄王李迷夏失国,象雄一切部众咸归于辖下,收为编氓”[75],等等。《象雄珍珠宗》应该是这一段历史在民间的传唱、变异。

《象雄珍珠宗》中的“冈底斯雪山”名称至今未变,是苯教、藏传佛教、印度教的信仰者共同崇拜、朝圣的地方。“桑曲”(狮子河)也应该是“四河源”中的狮泉河。狮泉河发源于西藏阿里地区普兰、噶尔两县境内,为徒多河之源。“四河源”是从冈底斯山主峰附近流出的四大水源:东面象泉河为恒河之源;南面孔雀河为信度河之源;西面马泉河为缚刍河或雅鲁藏布江之源;北面狮泉河为徒多河之源。

关于《松巴犏牛宗》,在古藏文历史文献中也称之为犏牛松巴,汉文史籍称之为“苏毗”,也称“女儿国”,传说该地区特别尊崇女性,尊女性为王。现已考证古代的苏毗为现今的玉树地区左右,多康的好多牧区曾有几个兄弟合娶一个女人之习俗,可能是古代苏毗之遗俗。那么,古代的苏毗是怎样融入“大蕃”的呢?根据敦煌文献所载,可能跟松赞干布时“娘·芒布杰尚囊对苏毗一切部落不用发兵征讨,有如种羊领群之方法,以舌剑唇枪服之。不损失户数,悉归真正之编氓矣”[76]等有关。《松巴犏牛宗》则以文学的手法反映了这一历史事实。

但是,《格》史诗中的松巴远在北方“朱古(突厥)”之外,这又是怎么回事儿呢?

关于《突厥兵器宗》,据唐书等记载:由吐蕃大臣噶尔家族之兄弟们几次兵征突厥,突厥兵败后也有逼迫迁移至南门之域的。在芒松芒赞(638~676年)去世时,“赞普子墀都松诞生于‘折’之拉垅,论赞聂领兵赴突厥,董卜(即赞业)建立青海大行军衙。是为一年”[77];以及赤都松赞(676~704年)时期,“突厥等天下别部均一一降归治下,征其贡赋。攻下坚城深池,征服富庶地域,诸多善政在文中未及细载也”[78];大事纪年中也记:“及至猪年(678年),赞普驻地辗噶尔,大论钦陵领兵赴突厥‘龟兹’之境”;[79]以后的赤德祖赞在位(704~754年)时,“及至蛇年(729年)夏,赞普牙帐驻于斯立格之册布那冬……大论穷桑于畿·萧玛苑集会议盟。征集、增加预备军旅之数字,引兵赴突厥地,还。是为一年。”[80]反映了吐蕃与突厥在历史上旷日持久的战争情景。《格》史诗中内容较广、篇幅最长者则非《突厥兵器宗》莫属,铅印本大32开4本,超过2000页之多。其大概内容也是悉勃野吐蕃跟突厥发生战争、白岭兵助吐蕃赞普之类。

关于《汉地茶宗》,在松赞干布时,派遣噶尔·东赞使唐求婚,要求文成公主西嫁赞普,而唐王朝正在犹豫不决时,吐蕃发兵松州以示军威,并且在以后的赤松德赞时占领了松州。是不是因为松州正是以历史上汉藏之间的茶马互市而闻名有所关联呢?还有《汉岭茶宗》可能是反映了在赤松德赞时期的这一历史事件:“及至虎年(肃宗宝应三年,壬寅,762年,同年四月帝殂,代宗立)夏,牙帐驻于‘甲尔’,夏季会盟于‘洛’之‘布穷’集之。唐廷使者杨内侍等前来致礼。多思麻之夏季会盟于伍茹‘列’之拉日毛神山召集之。冬,牙帐驻于‘甲尔’之‘江浦’。冬季会盟于畿布召集之。多思麻之冬季会盟于‘则’地,由论·绮力思扎悉诺则布召集之,以唐人岁输之绢缯分赐各地各千户长以上官员。冬末,唐廷皇帝崩(四月帝崩,冬末吐蕃人才得知)新君立,不愿再输帛绢、割土地。唐蕃社稷失和,尚·野息、尚·东赞等越彭林铁桥。引兵至札钦攻陷唐之临洮、成州(?)、河州等城堡多处,尚·野息复还至蕃土。尚·野息、论悉诺逻(达札路恭、马重英)、尚东赞、尚·赞哇(磨)等人引劲旅至京师,京师陷。唐帝遁走,乃立新君,劲旅还。尚·野息还至蕃土召集大议会。是为一年。”[81]《汉岭茶宗》还有不同的说唱和版本。凡多康之地几乎每处都有一部,反映了历史上汉藏民族间形形色色的交际往来。但就云南迪庆版的《汉岭茶宗》为主而言,其大体内容还是以民族间团结互助、友好往来为主题的,也是这一多种异本中的主体,无可置疑。

除了上述内容,古藏文历史文献中还出现“噶尔洛”、“且玛国”、“悉立国”、“默啜”等诸多小邦名称。《格》史诗中也有“牟古”、“陀”、“亭”、“哲尔”、“歇日”、“梅”、“白让”、“日努”等诸多邦国,其历史由来实难猜测,但是,依据《格》史诗中岭国的地理位置来看,诸多小邦位于“羌,即(北方)”。《敦氏预言授记》中也有一段“羌汉之战”,羌在藏语中意为“北方”,是否等值于汉文史籍中的“羌”?拉萨方言和康方言至今称青藏高原北方为“羌塘”。

不管怎样,《格》史诗乃研究吐蕃北方远古史的重要口承资料。

除了吐蕃战争,《格》史诗对吐蕃文化的继承还表现在人名、城名、道歌文风等特点上,比如说在佛教典籍的一则故事中,就有一个禅师名叫辛巴梅茹,佛陀为了向他计授戒律,答应可以让他只遵守三条戒律。如:一不生檀木火烤吃狮子;二不娶国王之女为妻;三不骑马带枪闯入鼠穴。从而保证了大禅师辛巴梅茹的“善趣”(圆满)。在昌都察雅有个丹玛地方,也应该是人名转地名用。还有悉勃野赞普时代的旧姓“穹波”、“那南”、“韦”、“达扎”等也在《格》史诗中继续沿用,比如有歌唱道:“在那王朝第一代,正值赞普赤松赞。吐蕃大兵伐突厥,穹波达桑做统帅,突厥之王亲兄弟,陀陀达夏被箭穿。”[82]“伍如大将那南·道吉坚参、韦·达那玉赞,以及副将潘·道吉华桑、止·平措扎堆”[83]等,以及“达戎之王晁同他……实为莲花生大师时期,吐蕃臣相达扎碌东是也”[84],等等。另外,格萨尔的王宫“僧珠达孜”也类似于赞普时代地王六勒时期的“羌哇六孜”和“青瓦达孜”(匹幡城)、“西布达和孜”、“年克达孜”等城堡名称。

以前也有人把“白兰”说成是白岭。实际上白兰乃“白兰·野扎列息领兵北征,于‘木宗’地方击退来犯之敌,农谷以下各部收归天命之王治下,抚为编氓”[85]之白兰也。因为古藏文在发音上与现在大不一样,那时的藏文读音略带有前、后加字之音,或者字根及上、下加字要稍微拆开发音。所以一词几经沿革,读作白狼、白兰等。白兰已被现今的普米族追认为其祖先,有《白狼歌》为证。其次,古藏文的这类发音通过当时人名、地名的音译也能看得比较清楚。比如:布杰译“悉勃野”之音,多麦译“脱思麻”之音、相赤陀译“尚绮力陀思”之音、论赤桑译“论矩立藏”之音、相东赞译“尚悉东赞”之音、就连13世纪的帕巴也译“八思巴”之音,蒙古传《格萨尔》也把珠牡译“茹格毛”之音,等等。因为是音译,所以原文必发此音,例证很多,也很明显。

关于道歌文风,如“藏域藏之上方部,藏域藏之下方部”。[86]类似于赞普时期的道歌开首所风行的”恰恰兮在彼岸,亚恰兮在此岸”。再如歌诗开头部分“若不知道我是谁,罗卜扎堆格萨尔。若不知道臣是谁,擦香丹玛是大臣。若不知道座骑名,赤兔骏马为神马。”等对白式解说也在古藏文中比较盛行。例如:“噫嘻!若问赞普是何名?乃我墀松赞是也。这位大臣是何名?乃东赞域宋是也,若问骏马是何名?乃骁布藏藏是也,藏藏为驯良之马也。”[87]虽然该原文及其吐蕃时期的道歌均为六言体,但这种文风还是与《格》史诗比较接近。

当然,与《格》史诗最为接近的歌诗结构、语言习惯、措辞规律等还要属《米拉日巴(1040~1123年)道歌》。

总之,本文试图从《玛桑仲》、“喇”和“央”的观念等藏民族的原始崇拜,以及“格萨尔军王”、吐蕃政权时期的历次战争等4个方面分析、总结《格》史诗在其酝酿过程中的基本“素材”,全当是抛砖引玉。即,《格》史诗最早起缘于《玛桑仲》;《格》史诗继承了“喇”和“央”观念等藏民族的原始崇拜;《格》史诗沿用了“格萨尔军王”这一人名,而且在尚武重兵上完全相似;《格》史诗艺术地再现了吐蕃政权的历次战争。所以,11~14世纪《格》史诗成型以来,通过宁玛派、噶举派、萨迦派等藏传佛教高僧大德的介入,使《格》史诗重新获得“新的素材”,而这些“新的素材”中的“旧的母题”得以重新解构,令格萨尔王逐渐走向神坛,《格》史诗终究成为不朽!当然,这部分缘由除了拙作《十一世纪的格萨尔——试论格萨尔史诗的成型》和《试论(格萨尔)史诗的六大特征》以外,还得重新拟题,再论二番,届时求教于专家指正。

[参考文献]

[1][英国]泰勒.原始文化[m].蔡江浓编译.杭州:浙江人民出版社,1988:1.

[2][15][16][19][50]钟敬文.民间文学概论[m].上海:上海文艺出版社,1980:290、282、283、294、292.

[3][8][9][31]巴俄·祖拉陈瓦.贤者喜宴(藏文)[m].北京:民族出版社,1986:152、166、164、156.

[4]弟吴贤者.弟吴宗教源流(藏文)[m].拉萨:西藏人民出版社,1987:224.

[5]多识.多识文集(藏文)[m].北京:民族出版社,1996:289.

[6]孙林、保罗.“玛桑格萨尔王”及其相关氏族考——《格萨尔》古氏族研究之一[j].中国藏学,1996,(4):56.

[7][奥地利]内贝斯基.西藏的神灵和鬼怪[m].谢继胜译.拉萨:西藏人民出版社,1996:258~259.

[10][32][33]欧坚朗巴掘自雅隆石窟.五部遗教(藏文)[z].多吉杰博整理.北京:民族出版社,1986:34、445、112.

[11][12]达仓宗巴·班觉桑保.汉藏史集(藏文)[m].陈庆英译.拉萨:西藏人民出版社,1986:248.

[13]格萨尔·降服妖魔(藏文)[z].兰州:甘肃人民出版社,1980:110.

[14]觉沃阿底峡发掘.柱间史(藏文)[z].毛兰木嘉措校订.兰州:甘肃民族出版社,1989:59.

[17]松巴·益西班觉.松巴自传(藏文)[a].拉卜楞寺印经院.松巴文集(木刻本)[c]:13~16.

[18]松巴·益西班觉.佛教与诗词文化中的疑问答集之太白金星(藏文)[a].拉卜楞寺印经院.松巴文集(木刻本)[c]:13~16.

[20]张怡荪.藏汉大辞典[z].北京:民族出版社,1980:1910

[21][22][24][26][27][28儿35][43][44]王兴先.格萨尔文库(第1卷第l册)[z].兰州:甘肃民族出版社,1996:28、218、703、73、346、71、80、90、96.

[23][36]格萨尔·松岭之战(藏文)[z].拉萨:西藏人民出版社,1981:178、120.

[25]南卡洛布.论西藏与笨波(藏文)[m].成都:四川民族出版社,1989:88.

[29]格萨尔传奇·歇日珊瑚国(藏文)[z].西宁:青海民族出版社,1983:419.

[30]东嘎·洛桑赤列.论西藏的政教合一制度[m].陈庆英译.北京:民族出版社,1985:6.

[34]丹珠昂奔.藏族文化发展史[m].兰州:甘肃教育出版社,2001:303.

[37]格萨尔王传·征服雪山水晶国(藏文)[z].成都:四川民族出版社,1982:329.

[38]诺尔德.简析《格》史诗中的“岭”一词[a].中国美国史研究学会.格萨尔论文集(藏文)[c].西宁:青海民族出版社,1996:119.

[39]格萨尔传奇·门岭之战(藏文)[z].西宁:青海民族出版社,1984:394.

[40][47][48][49][84]格萨尔·阿扎玛瑙国(藏文)[z].西宁:青海民族出版社,1985:233、111、429、440、413.

[41][69][71][法国]卡尔梅·桑木旦.概述苯教的历史及教 义[a].向红茄译.国外藏学研究译文集(第11辑)

[c].拉萨:西藏人民出版社,1994.75、65、62.

[42]扎西加措、土却多杰.果洛宗谱(藏文)[m].西宁:青海民族出版社,1992:88.

[45][法国]石泰安.西藏史诗与说唱艺人的研究[。m].耿异译.拉萨:西藏人民出版社,1994:255.

[46]王沂暖.格萨尔与敦煌[a].赵秉理.格萨尔学集成(第4卷)[c].兰州:甘肃民族出版社,1994:2897.

[51][52]王晓松.浅谈《姜岭大战之部》的“姜”[a].云南藏学研究论文集[c].昆明:云南民族出版社,1995:308、309.

[53]赵心愚.唐代磨些部落与《格萨尔王传·保卫盐海》中的“姜国”[j].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2002,(4).

[54]谭其骧主编.简明中国历史地图集[z].北京:中国地图出版社,1991:43~44.

[55]“木天王”进藏传说——兼叙德钦佛山纳西文化遗存[a].丽江县政协文史资料委员会.丽江文史资料(第7辑)[c].1989:7.

[56]鲁仓·道尔杰仁青.藏文古籍文献概论(藏文)[m].北京:民族出版社,1992.64.

[57]曼秀·仁青道吉.《格萨尔·姜岭之战》的地图及其图解[j].西藏艺术研究(藏文版),2004,(2):39~48

[58][59][60][61][64][67][73][74][75][76][77][78][79][80][81][85][87]王尧、陈践译注.敦煌本吐蕃历史文书[m].北京:民族出版社,166、149、166、167、163、153、165、167、168、165、147、166、148、152、156、167、168~169.

[62]角巴东主、恰嘎丹正.《格萨尔》新探(藏文)[m].西宁:青海民族出版社,1994:147.

[63]曼秀·仁青道吉.《格萨尔·门岭之战》的地图及其解说[j].中国藏学(藏文),2006,(2):108~121.

[65]智慧老人信箱[j].章恰尔(藏文).1992,(4).

[66]林田.门域历史沿革及印度侵占经过(内部资料)[a].西藏社会科学院西藏学汉文文献室.西藏学参考丛书(第2辑)[c].1994:20.

[68][俄罗斯]斯塔尼米尔·卡罗扬诺夫.伊朗与西藏——对西藏笨教的考察[a].冯晓平、褚俊杰译.国外藏学研究译文集(第11辑)[c].拉萨:西藏人民出版社,1994.132~133.

[70][72]佐沁·然江.关于鉴定大食地域的分析[a].第五届国际格萨尔学术研讨会论文集[r].西宁:2003.

[82][83][86]格萨尔王传·突厥兵器国(藏文).兰州:甘肃民族出版社,1988:293、325、352.

[收稿日期]2007-05-01

[作者简介]曼秀·仁青道吉(1972-),藏族,甘肃夏河人,副研究员,中国少数民族语言文学《格萨尔》学在读博士,主要从事《格萨尔》版本、史地研究。(西北民族大学《格萨尔》研究院 甘肃 兰州 730030)